清水観音堂 は、上野恩賜公園にある、徳川将軍家の菩提寺である東叡山寛永寺の観音様を祀るお堂のことです。東叡山寛永寺の境内だった上野公園一帯の中で、現存する最古の建造物である、清水観音堂 をご紹介します。

清水観音堂 とは

清水観音堂 は、上野恩賜公園にある観音様を祀るお堂です。お寺が単独であるわけではなく、徳川将軍家の菩提寺である東叡山寛永寺のお堂のこと。

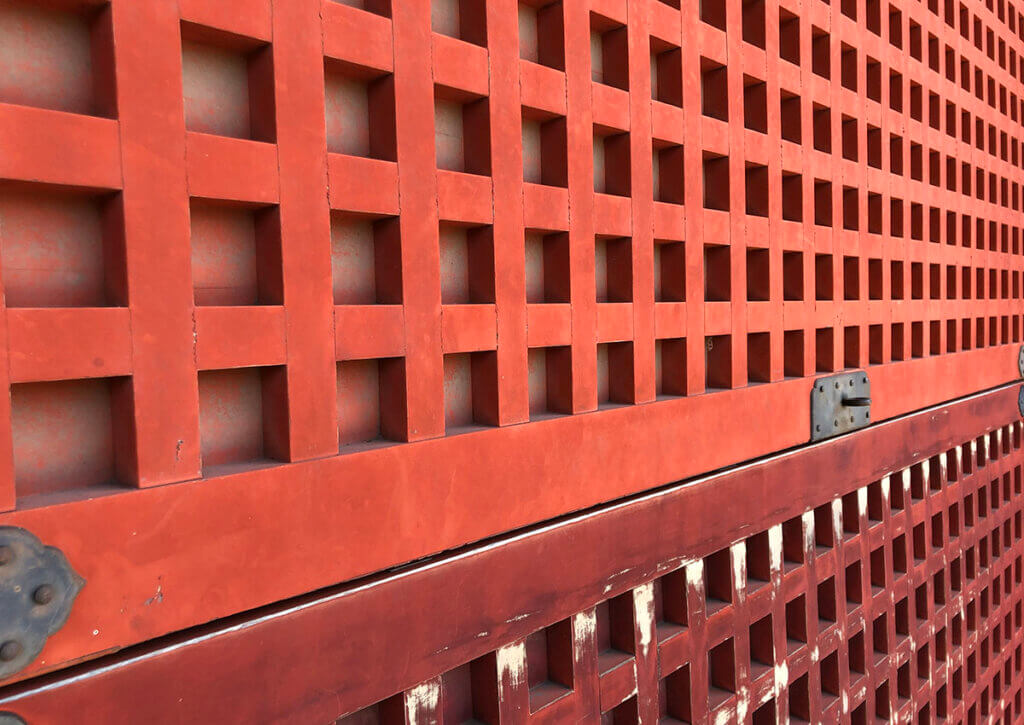

東叡山寛永寺の境内だった上野公園一帯の中で、現存する最古の建造物であり、1996年には修復工事が行われ創建当時の面影が再現され、国の重要文化財にもなっています。京都の清水寺と同じ舞台造りで、眼下に不忍池を望む高台に建ち、「月の松」は歌川広重の浮世絵「名所江戸百景」にも登場します。

清水観音堂 の歴史

清水観音堂 は1631年に天台宗東叡山寛永寺の開山、天海大僧正によって建立されました。寛永寺を江戸庶民の祈りの場や憩いの場にもしたいと考えた天海大僧正は、上野の山を比叡山に、不忍池を琵琶湖にと見立て、その一環で清水観音堂は京都の清水寺に見立てられました。

本堂前が上野の山の斜面に向かってせり出すようになっていて見晴らしがいいのは、京都の清水寺にならって「舞台造り(懸造)」を採用しているからです。不忍池方面からお堂へと続く坂も「清水坂」と名付けられています。

当初は、現在の上野公園内の「擂鉢山」と呼ばれる小さな丘の上に作られました。しかし元禄時代の始めになり、現在の噴水広場がある場所に寛永寺の総本堂となる「根本中堂」が建設されることが決まったことから、1694年に現在の場所に移築されました。

その後寛永寺は戊辰戦争の際の上野戦争(1868年)の戦場となり、主要な堂宇はすべて焼失してしまいます。この時に焼け残ったのは清水観音堂、五重塔など一部にとどまったそうです。

清水観音堂 の見どころ

月の松

舞台正面の真ん中には、歌川広重の浮世絵にも描かれていた「月の松」が植えられています。くるりと円形になってた松の木は、まさに「月」のような形になっています。

初代・月の松は明治時代に台風で失われたため、現在あるものは2012年12月に復元された二代目。現代の造園技術を駆使して復元したもので、現在は何かあった時のために控えの小松がそばに植えられているそうです。

願玉

清水の舞台から「心願成就」の思いをこめて、願玉を投げると願いが成就するといわれています。願い事をしながら、舞台下にある月の形をした円に向かってお手玉のような玉を投げ、円の上にうまく玉を載せられたら願いが叶うそうです。

千手観世音菩薩

清水観音堂の御本尊は千手観世音菩薩。平安時代の高僧、恵心僧都が自ら彫ったとされる像で、もともと京都の清水寺に安置されていたものを譲り受けたそうです。毎年2月最初の午の日に行われる「初午(はつうま)法楽」の縁日に限ってご開帳されます。

子育て観音

右に祀られる脇尊の仏さまは「子育て観音」で、子授け・安産・子育ての観音さまとして江戸時代から多くの信仰を集めています。

従来、観音さまに祈って子宝を授かった両親が、そのお礼とその子の無事な成長を願って人形を奉納してきました。昨今ではかわいがってきた人形に感謝する人形供養ともなり、家庭で子供が遊んで壊れてしまった人形なども奉納されています。

人形供養は毎年9月25日14時から行われます。

秋色桜

江戸時代、日本橋の菓子屋の13歳の娘が、花見の折に「井戸はたの 桜あぶなし 酒の酔い」と一句したためて桜の枝に吊して帰ったところ、当時の寛永寺住職であった輪王寺宮のお褒めにあずかったそうです。その娘は成長すると宝井其角門下の俳人となり、菊后亭秋色と号しました。それを記念して「秋色桜」と名付けられた桜は、現在およそ九代目にあたると言われています。

本堂裏手には「秋色桜(しゅうしきざくら)」という江戸時代から知られる桜があります。

清水観音堂のご利益

厄除け・健康祈願

清水観音堂は、厄除けや健康祈願のご利益があるとされています。特に、女性には美容や安産のご利益もあるとされています。

商売繁盛・学業成就

清水観音堂には、商売繁盛や学業成就のご利益もあるとされています。商売人や学生など、様々な方々から信仰を集めています。

縁結び・夫婦円満

清水観音堂には、縁結びや夫婦円満のご利益もあるとされています。特に、女性からの信仰が多く、結婚を願う女性たちからの参拝も多いようです。

安全運転・交通安全

清水観音堂には、安全運転や交通安全のご利益もあるとされています。交通事故が多い現代社会において、交通安全を祈る人たちからの信仰も集まっています。