柴又帝釈天 は、映画「男はつらいよ」シリーズでおなじの葛飾区柴又にある、400年近い歴史を持つ寺院です。映画の主人公、“フーテンの寅”さんの口上に“帝釈天で産湯を使い”と、その名前が出てくるほか、夏目漱石の小説などさまざまな作家の文学作品にも登場します。最寄りの柴又駅から帝釈天へと続く参道は、昔ながらの、のんびりとした下町の風情や人情を味わえる「 柴又帝釈天 」をご紹介します。

柴又帝釈天 の歴史

柴又帝釈天 の歴史は、江戸時代の1629年まで遡ります。正式名は「経栄山題経寺(きょうえいざんだいきょうじ)」といい、禅那院日忠(ぜんないんにっちゅう)とその弟子にあたる題経院日栄(だいきょういんにちえい)という2人の僧によって建てられました。

通常、帝釈天は仏教の守護神である天部の一人、インドラと呼ばれるインドの神様を指していますが、柴又帝釈天では寺の愛称として親しまれています。

柴又帝釈天の御本尊は、日蓮上人が自ら刻んだ帝釈天の板仏で、江戸時代中期に所在不明となりましたが、1779年の本堂改修中の庚申(かのえさる)の日に本尊を見つけることができました。それ以降庚申の日を縁日と定めたということです。

柴又帝釈天 の見どころ

下町の風情が残る帝釈天参道

柴又帝釈天 の最寄り駅は、京成金町線の柴又駅。小さな駅ですが週末は多くの人でにぎわいます。駅前広場の「フーテンの寅」像は写真スポットの一つです。

像を正面に見て左手に進むと緑屋根のアーチがあり、石敷きの道が続きます。これが「帝釈天参道」への入り口。木造の建物が左右に並ぶ参道はどこか懐かしいレトロな雰囲気が漂い、老舗の和菓子店やお土産屋さんなどさまざまなお店が立ち並びます。

お腹が空いていたら、お団子やおせんべいなどの食べ歩きを楽しんでから柴又帝釈天に向かうのもオススメです。お土産は、お参りの帰りに買うといいですね。

柴又帝釈天 最初の門 二天門

散策しながら参道を進んでいくと、最初に見えてくるのが「二天門」です。

二天門は1896年に、江戸期建築の最後の名匠と呼ばれた、坂田留吉棟梁によって造り上げられました。すべての建材に固くて腐りにくいケヤキの木を使った総欅づくりで、重厚優美で芸術的な美しさは、柴又帝釈天の建造物の中でもひときわ優れています。

柴又帝釈天 の御神水・浄行菩薩

二天門を抜けると正面に「帝釈堂」が見えますが、まずは左手の御神水で身と言と心を清めます。これが、“フーテンの寅”さんが産湯として使ったという御神水です。

御神水の奥には、この世を浄化し、人々の罪を洗い清め、流してくれるといわれる浄行菩薩も。手を合わせてから、帝釈堂へと進みましょう。

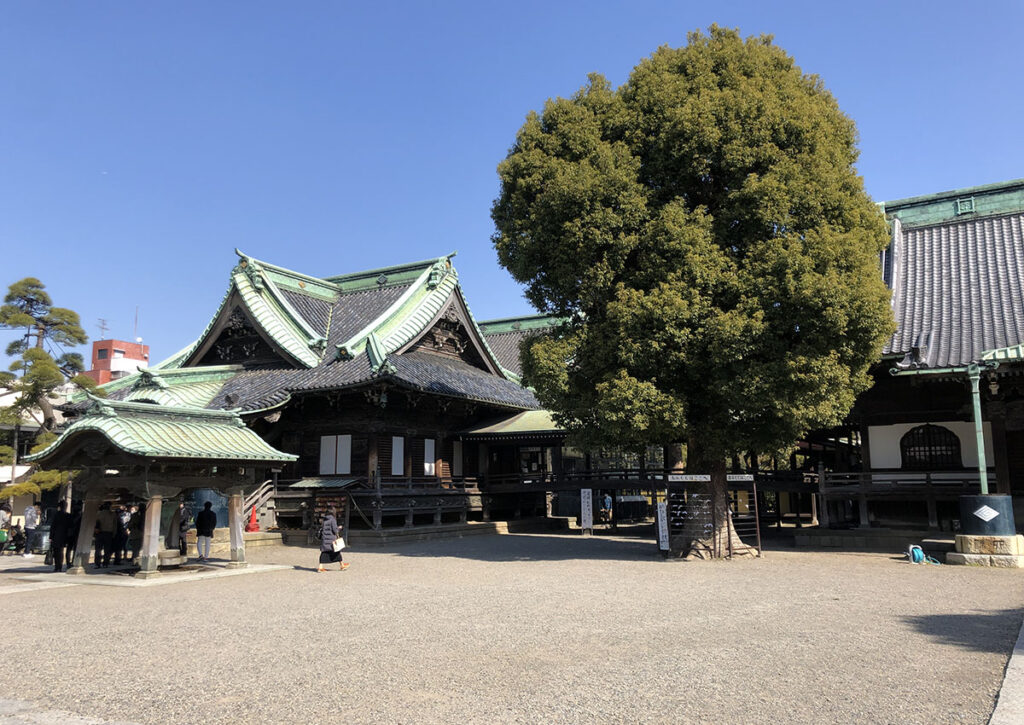

柴又帝釈天の御本尊 帝釈堂

日蓮上人が自ら刻んだ帝釈天のご本尊は一度行方不明になりましたが、1779年に亨貞院日敬(こうていいんにちきょう)によって再発見され、帝釈堂に安置されています。

本尊が再発見された日が、干支の庚申(かのえさる)にあたったため、60日に一度の庚申の日を縁日として、帝釈天板本尊を開帳しています。

瑞龍の松

帝釈堂の左手には、樹齢数百年の松が三方に見事な枝を広げています。その姿が天に昇る龍のように見えることから「瑞龍の松」と呼ばれています。

毎年、この松の根元に日本酒を流し込む「松の御神酒あげ」が行われます。

彫刻ギャラリー

柴又帝釈天は、別名“彫刻の寺”と呼ばれるほど、寺内には多くの立派な木彫り彫刻があります。

特に帝釈堂の周囲には見事な彫刻が施されています。彫刻を保存するためにガラスで覆われ、「彫刻ギャラリー」として公開されています。

「法華経説話彫刻」は、仏教経典の中でも最も有名な「法華経」の説話を10説選び、昭和初期の名工を集めて彫刻にしたものです。緻密かつ迫力ある造形は、一見の価値ありです。

有料エリアにはなりますが、日中や夕方、朝早くなど、時間帯によって影の出方が変わるので、ぜひ何度か足を運び、さまざまな表情を楽しんでみてください。

柴又帝釈天 へのアクセス

所在地:東京都葛飾区柴又7丁目10番3号

TEL: 03(3657)2886

最寄り駅: 京成線「柴又駅」下車。徒歩3分。

北総公団線「新柴又駅」下車徒歩12分。

柴又帝釈天 の公式サイト

イベント情報など、柴又帝釈へ訪れる際には必ず公式サイトをご確認ください。

柴又帝釈天公式サイトは こちら