神社と寺 の豆知識 多くの日本人は正月に神社をお参りして、結婚式をキリスト教のチャペルで行い、葬式は仏教で行うことに違和感がありません。外国の方から見ると考えられないことかもしれません。 日本人はいろいろな宗教や習慣を大らかに受け入れています。日本の身近にある神社と寺の違いを見ていきましょう。

神社と寺 それぞれのはじまり

日本には文化庁のホームページによると、神社(神道系)約84,000、寺の仏閣(仏教系)約76,000があります。もちろん、観光で気軽に訪れることのできない神社仏閣が含まれた数ではありますが、日本に住んでいると小さな神社やお寺を目にできます。神社は日本古来の神を祀る神道、寺はインドのお釈迦様を始祖とする仏教から始まりが違います。それぞれをざっくりと見ていきましょう。

神社 のはじまり

古代の日本人の信仰は“八百万の神々”です。 八百万の神々とはたくさんの神々のことで、山や川、木、石などの自然、そして家や火など生活の中にも多くの神々が存在すると信じていました。人々は多くの神々に守られ、ともに生きていました。

神社は八百万の神々を祀る場所として始まります。神道には、特定の開祖や経典、教義、戒律などもないのが特徴です。神様に実際の形や姿がなく、神々の霊が宿るとする鏡や剣を拝む対象としています。鏡は万物を映すことから御神体の代表です。

時代とともに歴史上の人物などを祀る神社が造られます。どのような神を祀っているかで、それぞれの神社の御利益が異なります。商売繁盛、学問成就、健康、恋愛成就など神社ごとに得意分野があるのです。

寺 のはじまり

仏教は紀元前500年頃にインドのお釈迦様により始まり、日本には6世紀頃に中国や朝鮮半島を経由して伝わりました。

その後、聖徳太子が仏教を広め、奈良・平安時代には多くの寺が建てられ、日本古来の神々と一緒に信仰されるようになりました。今では身近な存在である寺の始まりは、外来宗教なのです。

お釈迦様は仏教の開祖である個人名ですが、仏陀とは悟りを開いた人という意味で、特定の人を指すわけではありません。仏教の信仰対象は仏像ですが、始まった頃には仏像は存在しませんでした。

お釈迦様が亡くなってから、仏陀の骨を納めた仏舎利である塔を信仰し、その後お釈迦様の教えを人々にわかりやすく広めるために、仏像や絵図が作られ、人々に信仰されるようになりました。

時代とともに仏教の教えは広まり、教えの違うリーダーが現れます。仏教の宗派はこのように始まります。

伝統的な仏教の宗派は13宗派あります。また、それぞれから分かれた派も含めると56派になると言われています。仏像も人々の願いや時代とともに、いろいろな役割を担った仏様が誕生します。

仏教の弾圧 廃仏毀釈

日本古来の神道に仏教が加わり、神社の中にお寺があったりと、家の中に仏壇と神棚があったりと日本人はどちらか一方を信仰するのではなく、心のよりどころとしてどちらも受け入れてきました。

明治時代になり、日本の近代化を進める新政府は廃仏毀釈を行いました。廃仏毀釈とは、釈迦の教えである仏教を廃止し、これまで神社の中に寺があったりと一体化していた神道と仏教を切り離す政策である神仏分離令が言い渡されたことです。

仏教は弾圧攻撃の的となり、各地で神社の中にあった寺が壊され、仏像や仏具は破壊されました。廃仏毀釈は地域によって温度差があり、もし訪れた土地に神社しかないと感じたら、明治の初めに廃仏毀釈で寺が壊されたためかもしれません。

神社と寺 ここはどちらか?

明治初めの廃仏毀釈は、それまでの神仏習合(神と仏教とが混ざり合っていること)であったものから、今私たちが訪れる神社と寺の形式を確立させました。神社と寺の違いは、まず入り口にあります。どちらも神聖な場所の入り口であり、日常世界との境界線です。建物にもそれぞれ決まった構成があります。代表的な例を見ていきましょう。

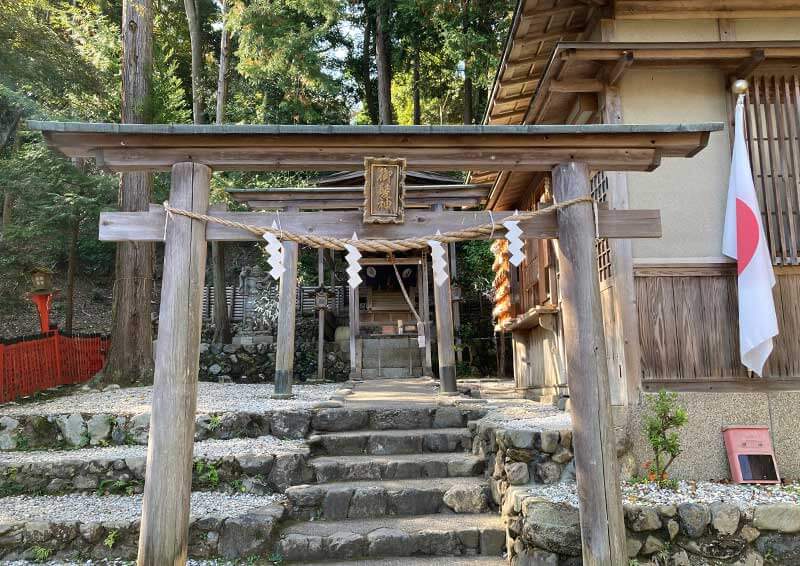

神社 の入口「鳥居」

多くの神社の入り口には鳥居があります。鳥居は2本の柱の上に笠木(水平部材)を渡し、その下に貫と呼ばれる部分で柱同士を連結させています。起源は日本神話説やインド、中国からの伝来説など明らかではありません。

鳥居は大きく2つに分けることができます。材質は、石や木、木に漆塗りとさまざまです。

神明型

天照大神を祀る系統で、地面から直接立てられています。形もシンプルで、縦横に直線的・直角的です。

明神型

神々全般を祀る系統で、台石に柱が立てられ、笠木も反っており流線的で装飾性のあるデザインです。中央には神社名が記載された額を付けていることが多いです。

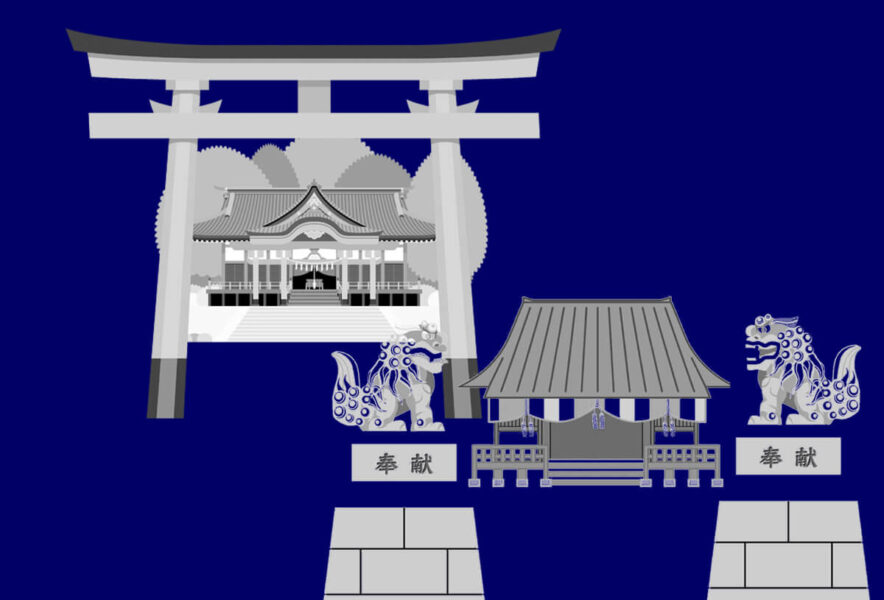

神社 の一般的な構成

鳥居をくぐり、お参りをする拝殿までのアプローチとして参道があります。

鳥居と参道の真ん中は神様が通る位置なので、気持ち端側を歩くようにしましょう。

拝殿の手前に手を清めるための手水舎や、神様に捧げる舞を踊るための神楽殿、お守りやおみくじを販売する社務所などがあります。

拝殿手前には魔物を追い払う役として狛犬が鎮座しています。

正確には「獅子・狛犬」で、向かって拝殿に向かって右側に口を開けている像が「獅子」、向かって左側に口を閉じている像が「狛犬」とされています。キツネや牛、鹿、うさぎなどが同じ役割を担っていることもあり、自分のお気に入りの狛犬を探すのも楽しいです。

お賽銭の箱を設置しているのが拝殿です。

御神体を祀る本殿は、拝殿の奥に位置し、神社によっては目にすることがなかなか難しいです。神社の周辺には神々がいる鎮守の森や大木などが今なお残っているのも特徴です。

寺 の入口

寺の入り口にある門を山門と呼びます。昔は山奥に寺が建てられたことから山門と呼ばれるようになりました。

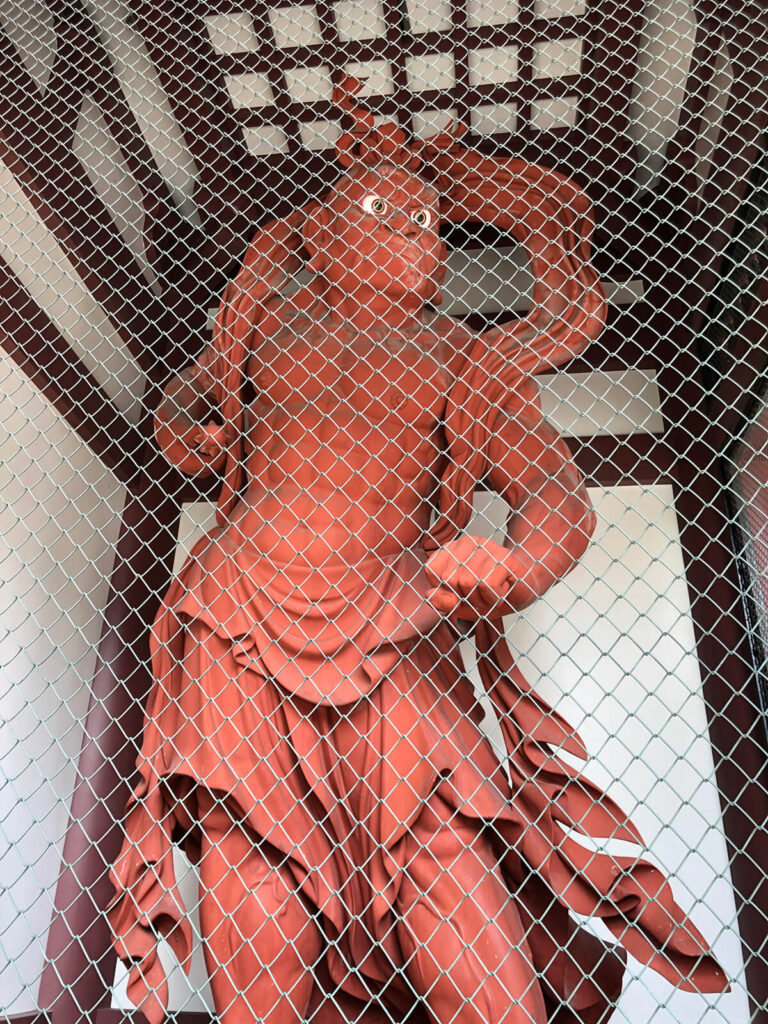

大きな寺の山門には、魔物を追い払う役割として左右に2対の仁王像が置かれています。仏教の守護神である金剛力士です。像の上半身は筋肉が盛り上がっており、目を大きく見開き、口元が開いた阿形像と口を結んだ吽形像です。

寺 の一般的な構成

寺は建設された時代や規模、宗派で大きく異なります。寺は仏様が暮らす世界を目に見える形で創られており、建物や庭園、池の自然で極楽浄土を作っていることが多いです。

大きな寺院は七堂伽藍と呼ばれる構成となっています。一般的には、

- 山門

- 本堂 本尊である仏像を安置している

- 塔 お釈迦様の骨を納めた建物で五重塔や三重塔があります

- 講堂 経典の講義や説教のための建物で、大人数を収容するために本堂より大きい場合があります。

- 経蔵 経典などを収蔵しています。

- 鐘楼 鐘が吊るされた建物です。12月31日の大晦日には寺によって鐘をつかせてくれます。

- 本坊 僧侶が生活するための建物です。

で構成されています。

時代とともに落雷や火事、戦争などで失われ、今では七堂伽藍が整っている寺院は限られています。

訪れた寺の境内に神社の鳥居を見つけたら、明治時代の廃仏毀釈の時に、神社となって生き残るための名残であったり、頭のない石仏は当時破壊された仏像であるかもしれません。

神社と寺 参拝に行ってみましょう

入り口で一礼をして参道を歩いて行き、手を清め、お賽銭を入れて、いよいよ参拝します。そこで少し立ち止まってください。参拝方法は神社と寺では違うのです。順番に見ていきましょう。

入り口

神社の鳥居、お寺の山門どちらも、手前で一礼してから中に入りましょう。参拝が終わって帰るときにも、向き直って一礼をして帰ります。

参道

神社、寺とも参道の真ん中は神様と仏様が通る道なので、少し端を歩いて行きましょう。

手水舎

心身を清めるための手水舎と呼ばれる水場があります。 置いてある柄杓で手を清めるので、ハンカチやタオルをすぐ取り出せるようにしておきましょう。

- 柄杓を右手に持ちます。水を柄杓に入れ、その水を左手に注いで清めます。

- 柄杓を左手に持ち替え、右手に水を注いで清めます。

- 再度柄杓を右手に持ち替えて左手に水を受け、口元まで手を持ち上げて口を濡らします。

- 最後に残った水で柄杓を清めます。柄杓を斜めに立て、残った水を持ち手部分にまで伝わせます。洋服を濡らさないように、ゆっくりと。

- 柄杓を元の場所に戻し、一礼すると丁寧です。

神社と寺 で参拝の仕方が違います

いよいよ参拝です。賽銭箱にお金を入れます。静かで穏やかな心で望むことは同じですが、神社と寺の大きな違いは手を打つか打たないかです。参拝方法は神社と寺を分けてみましょう。

神社は二礼二拍手一礼

神社によって何回拝礼をするか、拍手をするかは違います。表示されている場合はそれに従って行いましょう。ただし、間違えても大丈夫なので、心静かに向き合ってみましょう。

- 鈴がある場合は鳴らします。

- 2回上体を折って礼をします。

- 2回手を打ち、手を合わせたまま静かに目を閉じて、神様へ感謝や願い事を心の中で伝えます。

- 最後にもう一度礼をします。

寺 合掌

静かに目を閉じ、頭を少し下げて、胸の前で手を合わせ合掌し、願い事を伝えます。軽く一礼します。合掌は手と手をピッタリと合わせることで、仏様と一体になると言われています。

神社と寺 参拝が済んだら

参拝が終わったら境内をゆっくり散策して、参拝をした証として御朱印やおみくじを引いて、願い事を絵馬に書いて奉納してみるのはどうでしょうか?

御朱印

参拝をした印に御朱印を授けてもらうことができます。御朱印は押印とともに、神社は神社名と参拝日付、寺は御本尊と寺名、参拝日付を書いてくれるところが一般的です。記念スタンプとは違い、参拝をした証なので、御朱印帳という専用のノートが必要です。寺や神社によっては、オリジナル御朱印帳があるのでチェックしてみてください。

コロナ禍では御朱印の書き置きが多かったですが、目の前で手書きをしてくれる方式に戻ってきています。

お守り

神社や寺にはお守りを売っているところがあります。お守りとは小さな袋型になっており、中にはお札などが入っていて、神様の力が宿っているとされています。お守りには、学業や金運、交通安全、健康、安産、厄除けなどがあります。自分の願い事に合わせて選び、身に付けたり、家で大切に保管します。お守りがあなたの願いを叶えてくれるかもしれません。

おみくじ

参拝した後におみくじを引くと、神様や仏様からのアドバイスを知ることができると言われています。 おみくじは箱の中から紙を自分で引く、筒を振って出てきた棒の数字からおみくじを授かるといろいろあります。

運勢の良い順番は

大吉→吉→中吉→小吉→末吉→凶。

運勢結果に一喜一憂するよりも、何か今必要なメッセージが書かれているかもしれません。おみくじは持ち帰っても、指定の場所に結えても大丈夫です。

絵馬

神社、寺にある絵馬に願い事を書いて奉納してみましょう。絵馬の由来は、神様に本物の馬を奉納していたことが始まりです。今は木札の表に馬だけではなく、いろいろな絵が描かれています。何も描かれていない裏側に願い事を書き、決められた場所に掛けるのが作法です。